Heimische Produkte in Deutschland billiger

Ein Preis-Check der AK Tirol ergab: In Österreich hergestellte Produkte werden im angrenzenden Bayern billiger verkauft als in Österreich selbst.

Und dann war es am Ende ein halber Liter Naturradler, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat: Konkret die 0,5 Liter Dose Gösser Naturradler, die in Österreich 1,59 € kostet, während sie in Deutschland um 99 Cent zu haben ist. Die Empörung war groß, vor allem in den sozialen Medien wurde die Frage gestellt, warum österreichische Produkte im Ausland billiger angeboten werden, als dort, wo sie produziert werden. Und dies betrifft nicht nur den Naturradler, wie ein Preis-Check der AK Tirol aufzeigt: Von elf ident angebotenen österreichischen Produkten waren zehn bei REWE im angrenzenden Bayern billiger als bei (zum REWE-Konzern gehörenden) Billa-Filialen in Tirol, darunter Produkte von Manner, Pfanner, Rauch, Red Bull oder Vöslauer. Sogar die vom Tiroler Unternehmen Handl produzierten Kamin- und Chiliwurzerln gibt es in Mittenwald um 60 Cent billiger. Doch wie kann das sein? Woher kommen die Preisunterschiede, die das Leben in Österreich so teuer machen? Und werden wir hierzulande abgezockt? Die Antworten auf diese Fragen führen in einen schier undurchdringlichen Dschungel an gegenseitigen Schuldzuweisungen und Ausflüchten, denn es geht um Marktanteile und Gewinnmargen. Verantwortlich für die derzeitige Misere, die mittlerweile auch die Bundespolitik aufgerüttelt hat, will jedenfalls niemand sein.

In Summe sind es mehrere Stränge, die die Preise in Österreich nach oben treiben. Ein Strang davon heißt „Oligopol“. In ungewohnter Freizügigkeit gibt die Lebensmittelindustrie selbst auf ihrer Homepage „Österreich isst informiert“ Auskunft darüber: „Der Lebensmittelmarkt in Österreich ist durch ein Oligopol auf Seiten des Lebensmitteleinzelhandels gekennzeichnet. Das bedeutet: Viele Lebensmittellieferanten stehen wenigen Händlern gegenüber.“

Konkret handelt es sich um vier Marktteilnehmer, die sich den Lebensmittelhandel in Österreich aufteilen: Spar als Marktführer, REWE (u. a. mit Billa, Billa Plus), sowie die Diskonter Hofer und Lidl. Ihre Marktmacht liegt mittlerweile bei über 90 Prozent. Dass ein derartiges Oligopol zwar den Gesetzen des freien Marktes entspricht, für Kund:innen aber keine Vorteile bringt, hat auch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) mehrmals bestätigt. Denn Oligopole sind nicht nur anfällig, um Druck auf Lieferanten auszuüben – was aktuell Gegenstand eines Prozesses gegen den heimischen Biermarktführer Brau Union ist, der 60 Prozent des österreichischen Marktes kontrolliert – sondern auch für weitere unlautere Geschäftspraktiken. Der Lebensmittelreport der BWB vom November 2023 hat darauf bereits klar hingewiesen.

Denn Oligopole sind auch anfällig für Kartellabsprachen, immerhin wurden in Österreich von 2011 bis 2016 27 Verfahren vor Gericht geführt mit Geldbußen in Höhe von 69 Millionen Euro. Dass bei der Entwicklung von Oligopolen in Österreich zu lange zugeschaut wurde, lässt sich auch an der Tatsache ablesen, dass die BWB erst 2002 gegründet wurde. Bis dahin fehlten moderne nationale Wettbewerbsgesetze in Österreich völlig.

Lebensmittelbranche: Der Kampf um Marktanteile, Umsätze und Gewinne setzt mittlerweile Regierungen in ganz Europa unter Druck, da für viele auch das Notwendigste immer schwerer leitbar wird. Gerade in Österreich fehlt es an Wettbewerb, Transparenz und an einer stabilen Preispolitik bei Lebensmitteln und Energie.

Es ist die Marktmacht der Händler, die bestimmt, welches Produkt überhaupt in den Läden angeboten wird: Man spricht hier von der sogenannten Listungsgebühr. Diese ist, laut „Österreich isst informiert“, eine „vom Lieferanten an den Händler zu entrichtende Zahlung, damit das vom Lieferanten hergestellte Lebensmittel in die Regale des Händlers aufgenommen wird“. Die Gebühr wird meist in Jahresgesprächen behandelt, in denen nicht nur der reine Lieferpreis verhandelt wird. Als weitere Beispiele für die Kos-ten, die der Lieferant teilweise zur Gänze zu tragen hat, werden die Vermarktung und Bewerbung der Produkte des Lieferanten über Rabattaktionen, Prozentsticker, Kundenkarten oder Flugblätter des Händlers genannt. Der Handel kann also großzügig seine derzeit in der Kritik stehenden Rabattaktionen streuen, die Kos-ten dafür werden auf den Lieferanten abgewälzt.

Neben der Marktmacht der am heimischen Markt tätigen Lebensmittelversorger gibt es aber noch eine weitere, größere Dimension: die weltweit tätigen Markenartikler bzw. Handelskonzerne. Ihre Verhandlungsmacht und Dominanz sorgt für den sogenannten Österreich-Aufschlag bei den Produkten in heimischen Regalen. Dahinter verstecken sich sogenannte Territorial Supply Constraints (TSCs), das sind von den Herstellern auferlegte Gebietsbeschränkungen gegenüber Einzel- und Großhändlern. Im Grunde ist dies ein Eingriff in den freien Wettbewerb, da es sich hier um eine Marktaufteilung nach bestimmten Gebieten handelt: Warenlieferungen in bestimmte Länder werden mengenmäßig eingeschränkt oder der Weiterverkauf in andere Mitgliedsländer der EU verboten. Globale Unternehmen wie Unilever (u. a. Knorr, Magnum, Dove) können so die Preise diktieren und auf strenge Verträge bei den Lieferkonditionen und Gebietsaufteilungen zurückgreifen.

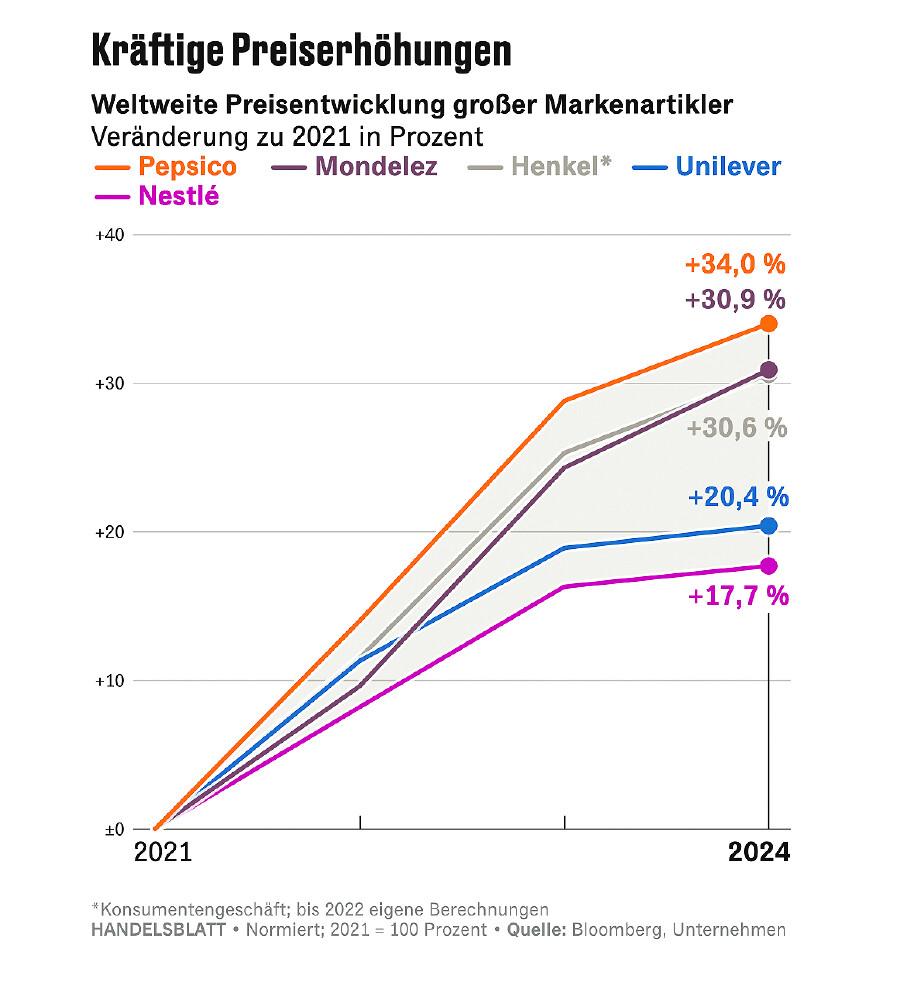

Seitens des Handels heißt es, der österreichische Markt sei zu klein und müsse sich der globalen Macht von Coca Cola, Unilever oder Nestlé beugen. Doch ist das wirklich so? Wie aktuelle Zahlen zeigen, können Konzerne nicht mehr so leicht auf Märkte verzichten, wie noch vor einigen Jahren. Denn um die Gewinne angesichts gestiegener Kosten hoch zu halten bzw. sogar zu steigern wurden die Preise für Markenprodukte angehoben und dies kräftig (siehe Tabelle). Dass Konsument:innen aber nicht mehr jede Preiserhöhung im Markensegment mitgehen können bzw. wollen, führt nun zu Umsatzverlusten, die Aktionäre ungern sehen. Man sei „bei den Preisen vielleicht ein bisschen zu weit gegangen“ gestand auch Paul Bulcke, Verwaltungsratspräsident des Nestlé-Konzerns (u. a. Nescafé, Kitkat). Der österreichische Markt bzw. die Märkte der kleineren Länder, die besonders unter den Aufschlägen leiden, sollten sich deshalb nicht unter Wert verkaufen.

Dass man sich Preise nicht unbedingt diktieren lassen muss, zeigt auch das Beispiel des deutschen Lebensmittelhändlers Edeka, der sich seit Jahren regelmäßig gegen die Preispolitik von Coca Cola, Mars, Nestlé, Mondelez und Co. stellt und auch vor einer Auslis-tung von Markenprodukten nicht zurückschreckt. Und obwohl auch der deutsche Lebensmittelmarkt hart umkämpft ist, profitiert Edeka laut einer Studie vom Juli 2023 von seiner Haltung: Die Kund:innen greifen alternativ zu mehr Edeka-Eigenmarken, zwei Drittel halten Markenprodukte für ersetzbar.

Konzerne und der Lebensmittelhandel stehen also an der Spitze der Pyramide und sind hauptsächlich für den Preisdruck verantwortlich. Denn auch Handelsunternehmen wie REWE lassen nicht zu, dass die österreichische Billa-Tochter billiger von österreichischen Herstellern einkaufen darf – was zeigt, wie groß der Einfluss des Handels auf die Preise ist.

Aber nicht nur in Österreich, europaweit setzen die hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise Regierungen unter Druck. In einigen Ländern wird zum Boykott von Supermarktketten aufgerufen, Schweden will nun die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel von 12 auf 6 Prozent halbieren, Bulgarien plant staatliche Lebensmittelläden. Ob das bulgarische Projekt erfolgreich sein wird, sei dahingestellt, interessant am Beispiel ist jedoch die Ablehnung seitens der Wirtschaft, die damit argumentiert, dies würde eine direkte Einmischung in den freien Handel bedeuten, womit ein Verstoß gegen EU-Wettbewerbsrecht vorliege. Ein solcher Verstoß ist EU-weit durch die Länderaufschläge aber bereits seit Jahren gegeben und wird politisch toleriert.

Die Bundesregierung steht deshalb auch massiv unter Druck: Durch die Verweigerung, die hohe Inflation zu bekämpfen und preisdämmende Maßnahmen vor allem im Energiebereich zu setzen, wurde ein Kreislauf in Gang gesetzt, der die Inflation hoch hält (aktuell 4,1 %). Nun sollen rasch Lösungen her, wie sie die Arbeiterkammer seit Jahren fordert. Doch quasi aus dem Stand und unvorbereitet sind diese Lösungen nicht umzusetzen: Die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel wird angesichts der klammen Staatskassen abgelehnt, die seit Jahren diskutierte Preisdatenbank zur Preisbeobachtung entlang der Lieferkette von Lebensmitteln ist eine noch nicht eimal eröffnete Baustelle, ein staatliches Preisvergleichsportal existiert bis heute nicht und auch der Polit-Druck auf Brüssel zur Abschaffung des Öster-reich-Aufschlags ist überschaubar, obwohl eine Aufhebung die Verbraucherpreise im Schnitt um knapp 8 Prozent senken würde. „Auch die Erkenntnis, dass der Wettbewerb in Österreich in zahlreichen grundlegenden Bereichen wie Lebensmitteln oder Energie nicht funktioniert, kommt reichlich spät. Ohne Transparenz und politischen Druck werden die Konsument:innen aber weiter draufzahlen“, so AK Präsident Erwin Zangerl, der von der Bundesregierung einen klaren Plan und Tempo bei der Senkung der Lebensmittelpreise fordert.

© 2026 AK Tirol | Maximilianstraße 7, 6020 Innsbruck | 0800 22 55 22